En México, muchos han sido los intentos por impedir la organización social y la protesta como ejercicio legítimo de exigencia de los derechos. Desde finales de los años 50, el Estado comenzó a desmantelar y perseguir cualquier forma de protesta que pusiera en riesgo los privilegios de las cúpulas de poder. Con el tiempo la represión, el espionaje y la desaparición forzada se convirtieron en el modus operandi cotidiano de los gobiernos del siglo XX.

Tras el período de la llamada transición democrática, se supone que los mecanismos de represión se eliminaron, aunque más bien, mutaron a nuevas formas. Ya sea con la utilización de medios de comunicación, grupos de choque al estilo de los porros del siglo XX, las amenazas para la autocensura, el escarnio público, o mecanismos discursivamente disfrazados, la represión sigue presente en el sistema mexicano.

Actualmente también parece haber una nueva mutación de esa represión, abandonando los medios indirectos de principios de siglo y retomando medidas más explícitas para impedir la movilización social. La volcadura del mundo al neoconservadurismo y los discursos discurso anti derechos, han dado un terreno fértil para la represión explícita. Aunado a ello, el discurso oficialista en México ha mermado la efervescencia social con la idea de que no hay causas para pelear por una aparente “institucionalización de la lucha”.

La protesta no solo es un derecho, sino que es fundamental para garantizar una sociedad democrática, por lo que siempre tiene un componente que resulta molesto para los grupos de poder que no quieren verse interpelados en sus arbitrariedades. La situación actual en México revela que a la par que se diluye la conciencia colectiva de la protesta, se reprime con mayor fuerza a quienes se mantienen en dichas exigencias. El jurista argentino Roberto Gargarella afirma que:

Tales movimientos de protesta -disruptivos del orden público, molestos a veces para quienes se sienten interpelados- sirvieron para visibilizar la afectación grave de derechos, y ayudaron a subrayar que estos no deben tramitarse como si fueran meros beneficios que el Estado puede conceder o no a quien quiere, y conforme a la voluntad discrecional de sus miembros.[1]

En este sentido, las protestas resultan siempre molestas para alguien, pero son fundamentales para señalar las injusticias, instar a la organización colectiva e impedir la impunidad de quienes se rehúsan a dar cuentas de sus acciones.

La protesta social surge como un mecanismo de exigencia ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado. Aunque comúnmente suele haber una moral social que ve de forma negativa a quienes ejerce ese derecho, no puede haber democracia si se le elimina, limita o reprime. En muchos casos, incluso quienes la cuestionan o se niegan a participar de ella, reciben los beneficios que trae.

Al menos en la historia reciente de la humanidad, los derechos se han arrebatado al poder por medio de las organizaciones sociales, incluso violentas. Una de las primeras, la carta de derechos o “Bill of Rigths” surge después de una guerra civil entre la que su rey fue decapitado. La más importante del siglo XIX, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, surge después de otra revolución contra un rey que también terminó decapitado.

En América Latina en particular, con un historial de dictaduras y militarización, los movimientos sociales, las guerrillas y las protestas, fueron fundamentales para derrocar gobiernos que hicieron de la violación a los derechos humanos, su carta de presentación. Lamentablemente México no tiene una historia similar, los gobiernos han sido cada vez más hábiles para desmantelar la organización social. Desde el asesinato de Álvaro Obregón, ningún otro presidente perdió el poder, mutando cada vez más su fuerza y sus habilidades para desarticular los movimientos de exigencia social.

Debe destacarse que la protesta como derecho, es una forma de exigir otros derechos violados o negados, por lo que, en primera instancia, es una respuesta natural de las víctimas, ante un Estado que no es capaz de cumplir sus funciones. Esta premisa no puede perderse de vista, porque es una de las razones que legitima las actuaciones que se realizan dentro de las protestas. Es decir, el discurso del Estado, que permea en una sociedad alienada, suele revertir la carga argumental para culpar a quienes exigen lo que es su derecho, en vez de culpar al Estado por su actuar irregular.

En una sociedad democrática, no debería siquiera cuestionarse la protesta, sino cuestionar al Estado por no cumplir un mínimo necesario que legitime su existencia. Sobre esto, Gargarella condena “lo que resulta más preocupante todavía es la preservación de las estructuras políticas y económicas que dan motivo y razón a las protestas.”[2] Una manera de evitar que se reclame desde la movilización social no es reprimiendo, sino evitando las condiciones que dan origen a la protesta. Un estado que es incapaz de garantizar el bienestar de su población, y que no atiende las exigencias sociales, es el responsable de que se tenga que reclamar.

A pesar de ello, existe un andamiaje ideológico demasiado arraigado, que busca limitar la protesta por ser aparentemente lesiva del interés social, el bien común o ideas parecidas. El juzgador Argentino Enrique Petracchi sentenció: “no es que los derechos encuentren su límite en la idea del bien común, sino que cualquier reclamo hecho en nombre del bien común encuentra su límite en la idea de los derechos.”[3] Esto, lo abunda Gargarella diciendo: a menudo se le invocaba [al bien común] para cercenar derechos individuales, a la luz de las convicciones morales o personales de los agentes de gobierno de turno. Si los derechos tienen algún peso […] eso se ve en su capacidad para vencer las demandas hechas a favor de generalidades como las de bien común o interés general.”[4]

Más aún, no hay bien común en un país que viola derechos de forma sistemática, aunque se diga lo contrario, o, aunque haya grupos que gocen de una disociación con la realidad de sufrimiento de los demás.

Gargarella critica la pobre argumentación de quienes aplican las leyes, pero habría que añadir la pobreza de quienes las hacen y más aún, de quienes las defienden. La misma corte mexicana ha establecido que se pueden restringir los derechos de protesta y conexos, cuando pongan en peligro la moral, la seguridad nacional o el interés social. Nada más ambiguo que esos pictogramas vacíos de contenido y que son rellenados por los intereses personales de quienes ostentan y ejercen el poder.

Es decir, cuando se critica, sanciona y criminaliza la protesta, se hace desde un marco moral alienado al placer por el sometimiento, no como resultado de un gran ejercicio de argumentación jurídica.

Si el Estado existe bajo el pretexto de cumplir ciertas finalidades que no cumple, lo lógico sería o arreglarlo o eliminarlo. Puesto que lo segundo no es tan posible como se piensa, no queda más que exigir que cumpla con sus obligaciones más mínimas: respetar y hacer respetar los derechos humanos.

Un Estado fallido, como el mexicano, no viola derechos humanos de forma aislada, lo hace apuntalado por un sistema de deficiencia institucional, que impide que los mecanismos jurídicos de protección de derechos funcionen, por lo que se vuelve indispensable la protesta como mecanismo de exigencia. Piénsese en las limitaciones hechas en 2024 a los medios de control constitucional y protección de los derechos humanos, sería ingenuo, por decir lo menos, pensar que entonces la ciudadanía debe quedar inmóvil a esperar las concesiones graciosas de quienes se mueven a sus anchas con todo el cinismo que da el poder.

En México, la SCJN analizó y reconoció este derecho en la Acción de Inconstitucionalidad 91/2019 y sus acumuladas 92 y 93/2019. En el voto concurrente del ministro Zaldívar, se abundó en esto:

En cuanto a su contenido, el derecho fundamental a la protesta social protege el derecho individual o colectivo de todas las personas a expresar públicamente sus ideas, visiones o valores de disenso, oposición, crítica, denuncia o reivindicación, para lo cual pueden recurrir a diferentes tipos de estrategias, como marchas, concentraciones en espacios públicos o los llamados cortes de ruta, siempre y cuando se haga de manera pacífica.

Sin embargo, el significado de “pacífico” no debe entenderse desde “el sentido común”, como critica Gargarella. De hecho, el Comité de Derechos Humanos, ha establecido:

En el contexto del artículo 21, la “violencia” suele implicar el uso por los participantes de una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes. Los empujones o la interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye “violencia.[5]

Sobre esto, el concepto de violencia se vuele ambiguo, y aún la explicación del comité resulta insuficiente. Lo que si es importante destacar, es que ante la incompetencia del Estado, los medios para exigir que se cumplan y respeten los derechos, no sobran. Gargarella afirma: “Ellos pueden tener el derecho de objetar al poder, y objetarlo de modo radical hasta el momento en que cese ese agravio constitucional que pesa sobre ellos.”[6]

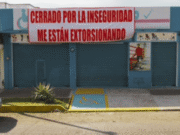

El discurso del poder es hábil para engañar, y suele usar el pretexto de “proteger” a otros para la represión de la protesta y de quienes protestan. Sin embargo, de todos los argumentos sin sustento, está el de “proteger” los objetos. Casi suena así: “pueden matar a quien quieran que el Estado no hará nada siempre y cuando no se metan con los objetos”.

Dentro de la protesta, incluso desde las culturas de la edad antigua, la intervención de los espacios públicos ha sido fundamental, no solo para dejar constancia y mensaje de que hay una inconformidad, sino para apropiarse de lo público. Lo que el discurso de la estigmatización llama “vandalismo”, la lucha social lo ha llamado “iconoclasia”. Entender esto, requiere de un esfuerzo mental complejo que salga de las susceptibilidades morales de una sociedad alienada al yugo de las buenas costumbres. Por eso debe entenderse como la resignificación del espacio público según el contexto socio político.

Al parecer, hay quien piensa que los espacios públicos adquieren significado por sí mismos o que aparecieron de la nada. Parecen obviar que todo es resultado de las interacciones colectivas y que adquieren significado desde los contextos propios.

Se vuelve absurdo, entonces, conmemorar la toma de la bastilla, el motín de té, la marcha de la sal, la toma de la alhóndiga de granaditas, o hasta la guerra de los pasteles, sin pensar que eso implico destrucción de bienes como medio para lograr un fin último y superior. La sensibilidad nacionalista se funda en mitos sobre los movimientos sociales, pero sin querer vivirlos cuando el eterno reproductor de opresión, el Estado, los repite.

En suma, desde el análisis de normas fundamentales, el derecho a la protesta es indivisible de la noción de democracia, por lo que no es constitucionalmente válido restringirlo. En otro sentido, cualquier sanción que se pretenda imponer sobre las diversas formas de protestar, incluida la iconoclasia, debe considera el factor histórico social y no la moral imperante en un grupo alienado al sometimiento, ni los conceptos jurídicos indeterminados.

Sobre esto, se coincide parcialmente con Gargarella:

Si el Estado quisiera […]reprochar algunas de las conductas aparecidas en el conflicto [la protesta] podría optar, tal vez, por alguna de entre muchas herramientas posibles con las que cuenta para implementar un reproche […] tiene cantidad de caminos antes de llegar a la sanción penal […] lo que el Estado no puede hacer es responder golpe con golpe; debe hacer todo lo que pueda para evitar ese reproche penal.[7]

Sin embargo, mientras el Estado sea indolente a su responsabilidad y a los reclamos legítimos de la sociedad, él será el único responsable de que se tenga que protestar, y, por tanto, el único al que se debe reprochar.

Carlos Alberto Vergara Hernández. Licenciatura y maestría, Facultad de Derecho, UNAM. Profesor en la misma Facultad de las materias Control de Convencionalidad y Jurisprudencia y Filosofía del Derecho. Activista, conferencista y capacitador político en derechos humanos y derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

Contacto: cvergarah@derecho.unam.mx

[1] GARGARELLA, Roberto, Carta abierta sobre la intolerancia. “Tus derechos terminan donde empiezan los míos”: pensar la protesta social más allá del sentido común., Buenos Aires, 2023, p. 13.

[2] GARGARELLA, Roberto, Carta abierta sobre la intolerancia. “Tus derechos terminan donde empiezan los míos”: pensar la protesta social más allá del sentido común., op. cit. p. 17

[3] Ibid. p. 25.

[4] Idem.

[5]ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general (2020), relativa al derecho

de reunión pacífica (artículo 21), PÁRRAFO 15, [en línea] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2020/10/observacion-general-37.pdf.

[6] Ibid. p. 33.

[7] Ibid. p. 42