En los últimos años, México ha sido testigo de un fenómeno cada vez más recurrente y preocupante: la proliferación de actos de justicia por mano propia, especialmente en comunidades rurales y zonas marginadas donde la presencia del Estado es débil o inexistente. Esta situación ha generado un debate urgente dentro del derecho penal mexicano, particularmente en torno al concepto de legítima defensa y sus límites legales. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para protegerse a sí misma, a su familia o a su comunidad? ¿Cuándo deja de ser legítima defensa para convertirse en homicidio o linchamiento? Estas preguntas no solo son jurídicas, sino profundamente sociales y éticas, y requieren una reflexión crítica sobre la función del derecho penal en contextos donde el acceso a la justicia es desigual.

El artículo 15, fracción IV, del Código Penal Federal establece que no es delito el acto ejecutado en legítima defensa, siempre que concurran ciertos requisitos: agresión real, actual o inminente; necesidad de la defensa; y falta de provocación suficiente por parte del defensor. En teoría, esta figura busca proteger a quien se ve obligado a repeler una agresión injusta, brindándole un marco legal para actuar sin ser castigado. Sin embargo, en la práctica, su aplicación es compleja, especialmente en zonas donde los ciudadanos se sienten abandonados por las instituciones encargadas de brindar seguridad.

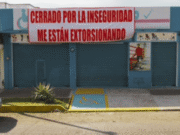

En muchos pueblos de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán o Veracruz, por ejemplo, la población ha recurrido a formas comunitarias de defensa que incluyen desde rondas ciudadanas armadas hasta linchamientos de presuntos delincuentes. En estos escenarios, el Estado no solo ha fracasado en garantizar la seguridad pública, sino que ha dejado un vacío que ha sido ocupado por la autodefensa. Para los habitantes de estas regiones, la legítima defensa no es una figura jurídica abstracta, sino una necesidad cotidiana frente al crimen organizado, al robo constante o a la violencia impune. En estos contextos, la línea entre defensa y venganza es difusa, y la justicia por mano propia aparece como la única alternativa real ante la omisión del Estado.

No obstante, el derecho penal mexicano sigue siendo eminentemente formalista. La evaluación de la legítima defensa se realiza bajo parámetros rígidos que muchas veces no consideran el contexto social o cultural en que ocurren los hechos. El uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, puede invalidar la legítima defensa, incluso si la persona actuó bajo un temor fundado o en una situación de riesgo extremo. Además, en casos colectivos —como linchamientos—, los tribunales suelen descartar la legítima defensa, argumentando que se trató de una ejecución extrajudicial fuera de todo marco legal. Esto ha llevado a que muchas personas que actuaron en defensa propia o de su comunidad sean criminalizadas, mientras que los verdaderos agresores quedan impunes o son liberados por falta de pruebas.

A esta problemática se suma la falta de una perspectiva intercultural en la aplicación de la ley penal. En comunidades indígenas o rurales con sistemas normativos propios, la noción de justicia puede diferir significativamente de la visión occidental. El castigo comunitario, el escarnio público o la retribución inmediata son mecanismos tradicionales que responden a una lógica distinta, donde lo importante no es solo sancionar al culpable, sino restaurar el equilibrio social roto por la agresión. Sin embargo, el sistema penal oficial no reconoce estas formas de justicia como legítimas, y suele imponer penas severas a quienes actúan conforme a sus usos y costumbres, sin atender al principio de pluralismo jurídico reconocido por la Constitución.

La discusión sobre la legítima defensa y la justicia por mano propia no puede limitarse a un debate técnico entre abogados. Es, ante todo, un síntoma de una crisis profunda del Estado de derecho en México. Cuando la ciudadanía no confía en las instituciones, cuando denunciar un delito implica ponerse en riesgo o recibir burlas por parte de las autoridades, cuando el acceso a un ministerio público está a horas de camino, entonces la autodefensa deja de ser una excepción y se convierte en norma. Ante este panorama, el derecho penal tiene dos opciones: seguir criminalizando a los sectores más vulnerables o adaptarse para responder con sensibilidad y justicia a las realidades locales.

Para avanzar en una solución, es urgente revisar la regulación de la legítima defensa con criterios más flexibles y contextuales, que permitan al juez valorar no solo los elementos objetivos del caso, sino también el entorno social y las condiciones en que la persona actuó. Asimismo, se requiere un enfoque de justicia restaurativa que dialogue con las prácticas comunitarias, en lugar de imponer castigos desproporcionados. Finalmente, el Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio, porque mientras las comunidades se vean obligadas a defenderse solas, el derecho penal seguirá enfrentando su mayor paradoja: castigar a quienes fueron abandonados a su suerte.

En conclusión, el fenómeno de la justicia por mano propia en zonas rurales de México es una alarma encendida que interpela al sistema penal en su conjunto. La legítima defensa no puede seguir interpretándose desde una visión urbana, centralista y desconectada de la realidad. Si el derecho penal quiere ser una herramienta de justicia y no de opresión, debe abrirse al análisis crítico, a la diversidad cultural y al reconocimiento del abandono institucional que empuja a muchas personas a tomar la justicia en sus propias manos.