Cuando una persona cumple una condena en prisión, en el discurso oficial se afirma que ha “pagado su deuda con la sociedad”. Sin embargo, la realidad en México muestra que esa deuda rara vez termina al cruzar la puerta del penal. Aun después de haber cumplido una sentencia, muchas personas liberadas enfrentan un peso invisible pero asfixiante: la deuda económica que arrastran como consecuencia de las multas, reparaciones del daño, pagos judiciales, gastos de defensa y, en algunos casos, cuotas ilegales impuestas dentro de las cárceles. Este costo, que debería considerarse parte de la condena ya cumplida, se transforma en un obstáculo insalvable para la reinserción social y una trampa que perpetúa la criminalización de quienes alguna vez estuvieron tras las rejas.

El sistema penal mexicano contempla que, además de la pena privativa de libertad, las personas sentenciadas deben cumplir sanciones económicas, entre ellas el pago de multas o la reparación del daño a las víctimas. En abstracto, estas medidas son legítimas: buscan que el castigo tenga un componente resarcitorio y que la víctima reciba algún tipo de compensación. Sin embargo, el problema comienza cuando estas obligaciones se imponen a personas que carecen de medios económicos suficientes para solventarlas. No se puede perder de vista que una gran parte de la población penitenciaria proviene de contextos de pobreza, marginación y falta de oportunidades laborales. Así, exigir pagos excesivos o inalcanzables equivale a prolongar de facto la condena.

Un ejemplo común es el caso de personas liberadas condicionalmente que no logran cubrir en tiempo las cantidades fijadas por la autoridad judicial. Ante la falta de pago, se enfrentan a la amenaza de volver a prisión o de ver cancelados los beneficios obtenidos. Este escenario constituye una forma de criminalización secundaria, pues aunque legalmente ya han purgado su pena, siguen sujetas a un sistema que las trata como deudores perpetuos. La prisión se convierte entonces en un ciclo interminable, donde el individuo nunca termina de “redimirse” porque la deuda económica lo persigue incluso fuera de los muros.

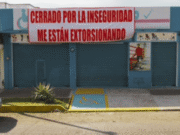

El impacto de estas deudas no se limita a lo legal. En lo social y económico, la reinserción se ve seriamente obstaculizada. Una persona recién liberada enfrenta ya de por sí un mercado laboral hostil, en el que la estigmatización y los antecedentes penales cierran puertas. A esto se suma que muchos deben destinar cualquier ingreso inicial al pago de multas, fianzas o abogados, lo que impide satisfacer necesidades básicas o apoyar a sus familias. La paradoja es evidente: el Estado exige que alguien se reincorpore a la sociedad y al mismo tiempo le impone cargas económicas que lo empujan hacia la precariedad y, en algunos casos, nuevamente hacia la ilegalidad como única vía de subsistencia.

Desde el punto de vista del derecho penal, este fenómeno plantea una contradicción con el principio constitucional de reinserción social. El artículo 18 de la Constitución mexicana establece que la finalidad de las penas privativas de libertad es la reinserción, lo que implica brindar herramientas para que las personas no reincidan. No obstante, la existencia de deudas impagables constituye un factor criminógeno: en lugar de reducir la probabilidad de reincidencia, la incrementa. Una persona endeudada, marginada laboralmente y estigmatizada tiene un terreno fértil para volver a delinquir, no por vocación criminal, sino por pura necesidad económica.

Otro aspecto relevante es el costo que estas deudas generan en las familias. Durante el encarcelamiento, muchos hogares ya sufren el peso de cubrir gastos relacionados con la prisión: traslados, alimentos, medicinas, sobornos o cuotas ilegales. Tras la liberación, la familia se convierte en garante de los pagos que el liberado no puede cubrir. Madres, esposas o hijos se ven obligados a endeudarse o a asumir dobles jornadas laborales para ayudar a cumplir con los compromisos económicos que dejó la sentencia. Este fenómeno convierte la pena en un castigo colectivo, que afecta a toda una red familiar y no únicamente al sentenciado.

El problema, además, no encuentra soluciones claras en el diseño actual de la política criminal mexicana. La condonación de deudas en casos de insolvencia es casi inexistente, y los mecanismos de apoyo post-penitenciario suelen limitarse a programas de empleo precarios que no resuelven el trasfondo estructural. En muchos países se ha comenzado a discutir la necesidad de mecanismos de justicia restaurativa que busquen formas de reparación no necesariamente económicas, como trabajo comunitario o proyectos de reintegración social que beneficien tanto a víctimas como a ofensores. México, sin embargo, mantiene un esquema rígido en el que la libertad siempre lleva implícito un precio monetario que muchos simplemente no pueden pagar.

En última instancia, la deuda post-penitenciaria revela una verdad incómoda: el sistema penal no se limita a privar de libertad, sino que también perpetúa la desigualdad económica que llevó a muchas personas al delito en primer lugar. Ser pobre en México aumenta la probabilidad de ser detenido, de enfrentar prisión preventiva y, tras la condena, de no poder cubrir las sanciones económicas. La criminalización se convierte así en un ciclo sostenido por la pobreza.

Si de verdad se quiere hablar de justicia y reinserción, es indispensable replantear este enfoque. La libertad no debería estar condicionada a la capacidad de pago, y la reparación del daño no puede convertirse en un obstáculo insuperable que extienda la condena indefinidamente. Es necesario diseñar políticas públicas que contemplen la insolvencia, que ofrezcan alternativas viables y que comprendan que la verdadera reparación social no surge de la asfixia económica, sino de la posibilidad real de reconstruir un proyecto de vida fuera del delito. Mientras tanto, en México, para miles de liberados, la frase “pagar tu deuda con la sociedad” sigue siendo literal: un costo económico que persigue incluso después del encierro, convirtiendo la libertad en un privilegio caro e incompleto.