En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, las actividades de inteligencia y contrainteligencia han adquirido una relevancia crucial en la protección de la seguridad nacional. En el caso de México, un país que enfrenta retos significativos como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, el espionaje y la corrupción, estas disciplinas han pasado de ser herramientas secundarias a convertirse en pilares fundamentales para preservar el orden y la soberanía. Sin embargo, este avance plantea preguntas complejas sobre cómo el marco jurídico, tanto penal como militar, está adaptándose para responder a las exigencias de un panorama de amenazas en constante evolución.

La inteligencia, entendida como el proceso sistemático de recopilación, análisis y utilización de información para anticipar y mitigar riesgos, y la contrainteligencia, cuyo objetivo es identificar y neutralizar amenazas internas o externas que comprometan la seguridad, operan en un terreno donde convergen la tecnología, la política, la estrategia y el derecho. En México, la implementación de estas actividades se enfrenta a un doble desafío: fortalecer las capacidades operativas de las instituciones responsables y garantizar que dichas prácticas se desarrollen dentro de los límites que establece el Estado de derecho.

Un primer reto que emerge en este contexto es la falta de claridad en el marco normativo que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia. A pesar de que existen leyes como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, estas no ofrecen una definición precisa ni una regulación detallada sobre los procedimientos, límites y mecanismos de supervisión aplicables a estas tareas. Este vacío normativo genera incertidumbre tanto para los operadores como para los ciudadanos, quienes desconocen el alcance de las acciones que pueden emprender las autoridades en nombre de la seguridad nacional.

Además, el avance de la tecnología ha introducido nuevas dinámicas que complican aún más la regulación de estas actividades. Herramientas como la interceptación de comunicaciones, el análisis de datos masivos (big data), la vigilancia por medio de drones y el uso de inteligencia artificial plantean dilemas éticos y legales que los sistemas jurídico y militar deben abordar. Por ejemplo, el uso de software como Pegasus, denunciado en México por haber sido empleado para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos, evidencia cómo la falta de controles efectivos puede derivar en abusos que comprometen derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.

En este sentido, el derecho penal mexicano tiene la tarea de definir y sancionar las conductas que constituyen un uso indebido de las herramientas de inteligencia y contrainteligencia. Actualmente, delitos como el espionaje, la revelación de información clasificada y el uso indebido de tecnologías de vigilancia están contemplados en el Código Penal Federal. Sin embargo, estas disposiciones suelen ser vagas, poco específicas y, en ocasiones, desfasadas frente a las complejidades técnicas de las amenazas modernas. Por ejemplo, no existe una tipificación clara que sancione el uso de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial para fines ilícitos, lo que deja un vacío legal aprovechable por actores malintencionados.

En el ámbito militar, el desafío radica en equilibrar las operaciones de inteligencia con los principios de derechos humanos y el respeto al orden constitucional. El Ejército y la Marina desempeñan un papel fundamental en las tareas de inteligencia, especialmente en el combate al crimen organizado. Sin embargo, la militarización de estas actividades ha generado críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. Diversos organismos han señalado el riesgo de que las operaciones militares, que a menudo operan con mayor discrecionalidad que las civiles, puedan derivar en violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, la implementación de la Guardia Nacional como una institución híbrida, con elementos tanto civiles como militares, añade un nuevo nivel de complejidad a la discusión. Aunque su creación busca fortalecer la capacidad del Estado para responder a las amenazas internas, también ha generado interrogantes sobre su dependencia operativa y administrativa del Ejército. Esto plantea la necesidad de definir con precisión su rol en las tareas de inteligencia y contrainteligencia, así como los mecanismos de supervisión a los que debe estar sujeta.

La globalización también introduce un componente geopolítico a los desafíos de la inteligencia y contrainteligencia en México. El país, por su ubicación estratégica, es un punto clave en las dinámicas de tráfico de drogas, migración, comercio y terrorismo transnacional. Esta posición geográfica hace que las instituciones mexicanas no solo enfrenten amenazas internas, sino también aquellas derivadas de actores externos que buscan influir en la estabilidad del país. Frente a este panorama, la cooperación internacional se convierte en un elemento indispensable, pero también en un reto para el derecho mexicano, que debe garantizar que las alianzas con agencias extranjeras no comprometan la soberanía ni los derechos de los ciudadanos.

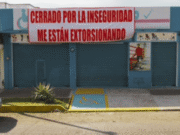

Asimismo, las amenazas internas, como la corrupción, representan un obstáculo significativo para la efectividad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Cuando los sistemas encargados de proteger la seguridad nacional están infiltrados o son vulnerables a intereses externos, su capacidad para responder de manera efectiva se ve gravemente comprometida. La falta de transparencia en el uso de recursos y la carencia de mecanismos de rendición de cuentas robustos amplían el margen para que estas actividades se utilicen con fines políticos o personales, en lugar de responder a los intereses del país.

Ante estos desafíos, es evidente que México requiere un replanteamiento integral de su enfoque hacia la inteligencia y contrainteligencia, que contemple tanto la actualización de su marco jurídico como el fortalecimiento de sus instituciones. En el ámbito penal, es urgente desarrollar leyes que sean específicas, técnicas y acordes con las realidades del siglo XXI, incorporando disposiciones que aborden fenómenos como el ciberespionaje, el hacktivismo y el uso indebido de tecnologías avanzadas.

Es fundamental reforzar la capacitación y profesionalización de los elementos encargados de estas tareas, garantizando que operen bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Además, se deben establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que involucren tanto a instituciones civiles como a organismos internacionales, para asegurar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia no sean utilizadas como herramientas de represión o abuso.

Aunque por su naturaleza requieren de cierto grado de confidencialidad, esto no debe ser un pretexto para eludir el escrutinio público ni para justificar violaciones a los derechos fundamentales. La confianza de la ciudadanía es un componente indispensable para la eficacia de las estrategias de inteligencia y contrainteligencia, y esta solo puede lograrse a través de un marco jurídico sólido, instituciones responsables y una comunicación clara entre el gobierno y la sociedad.

Los retos de la inteligencia y contrainteligencia en México reflejan la complejidad de un entorno globalizado y tecnológicamente avanzado, donde las amenazas se diversifican y las fronteras entre lo interno y lo externo se desdibujan. Para enfrentar este panorama, el derecho penal y militar deben evolucionar, adoptando un enfoque integral que combine el fortalecimiento de capacidades operativas con el respeto irrestricto a los derechos humanos y el Estado de derecho.