En México, hablar de abuso sexual infantil es abrir una herida colectiva que, aunque visible en estadísticas y denuncias, sigue cubierta por un velo de silencio, impunidad y desprotección. Los niños y niñas que atraviesan esta violencia no solo enfrentan a sus agresores, también se ven obligados a confrontar un sistema de justicia que muchas veces les niega credibilidad, los revictimiza y los arrastra a un laberinto procesal interminable. La crudeza de esta realidad exige revisar cómo el derecho penal ha respondido a uno de los crímenes más devastadores contra la niñez.

Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día se denuncian en promedio 57 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en México. Sin embargo, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advierten que esta cifra es apenas la punta del iceberg, pues la mayoría de los casos nunca llega a ser denunciada. Las razones son múltiples: miedo, vergüenza, desconfianza hacia las instituciones o la dependencia económica y afectiva de los menores hacia sus agresores, que en el 70 % de los casos forman parte del entorno familiar.

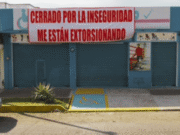

La impunidad es otro factor que agrava la tragedia. Distintos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales han señalado que más del 90 % de las denuncias de abuso sexual infantil en México no llegan a una sentencia condenatoria. En muchas ocasiones, la investigación ministerial se retrasa o se archiva por “falta de pruebas”, cuando en realidad el problema radica en la incapacidad institucional para recopilar evidencias sin revictimizar a los niños. Así, el sistema penal termina protegiendo más al imputado que a la víctima, perpetuando la percepción de que denunciar “no sirve de nada”.

El camino de un niño víctima dentro del proceso penal es, en sí mismo, una forma de violencia. El menor puede ser obligado a narrar lo ocurrido en múltiples ocasiones: ante el ministerio público, en psicología forense, en la sala de juicio. Cada repetición es una reexperimentación del trauma. Aunque existen protocolos que recomiendan el uso de la “entrevista única videograbada” para evitar estos daños, en la práctica la mayoría de las fiscalías carecen de infraestructura y personal capacitado para aplicarlos. La consecuencia es que muchos niños terminan desistiendo, sus familias abandonan el proceso o los jueces desestiman los testimonios por inconsistencias que son, en realidad, producto de la presión a la que fueron sometidos.

El derecho penal mexicano contempla figuras como la corrupción de menores, el estupro y la violación equiparada, pero la fragmentación normativa genera confusión y, en ocasiones, vacíos legales. Por ejemplo, en algunos códigos estatales aún se discute la validez del consentimiento en adolescentes de entre 12 y 15 años, lo cual abre la puerta a interpretaciones que minimizan la gravedad del delito. Además, los plazos de prescripción suelen ser cortos en comparación con el tiempo que las víctimas tardan en procesar lo ocurrido y atreverse a denunciar, lo que en la práctica significa la imposibilidad de acceder a justicia una vez que llegan a la adultez.

No todo es oscuridad: en los últimos años se han impulsado reformas relevantes. En 2019 se incorporó al Código Penal Federal la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, un avance importante en línea con estándares internacionales. También se han creado fiscalías especializadas en delitos sexuales y violencia familiar en varios estados, y existen tribunales con salas de “juicios amigables” diseñadas para minimizar el impacto psicológico en niños. Sin embargo, estas medidas son aún aisladas y carecen de una implementación uniforme en el país. La falta de presupuesto, la sobrecarga de trabajo y la poca capacitación de jueces y ministerios públicos en perspectiva de infancia siguen siendo los principales obstáculos.

El abuso sexual infantil no solo debe abordarse como un asunto penal, sino como un fenómeno que exige políticas integrales de prevención y atención. La escuela, por ejemplo, tiene un papel clave. Programas de educación sexual integral, con lenguaje adaptado a cada edad, permitirían que los niños reconozcan conductas inapropiadas y se atrevan a hablar. No obstante, este tipo de iniciativas suelen enfrentar resistencia social y política, lo que deja a los menores en la ignorancia y por lo tanto más vulnerables a ser manipulados. La prevención también pasa por la capacitación de docentes, personal de salud y comunidades enteras, que muchas veces optan por callar para “no meterse en problemas”.

El rol de la familia merece una reflexión especial. La mayoría de los abusadores pertenece al círculo cercano: padres, padrastros, tíos, hermanos mayores o vecinos de confianza. Esto convierte la denuncia en una decisión dolorosa, pues implica romper la red afectiva y en muchos casos la económica. El derecho penal se queda corto al no ofrecer mecanismos sólidos de protección para las madres que deciden acompañar a sus hijos en el proceso, ni alternativas de cuidado cuando el entorno inmediato se convierte en una amenaza. Así, muchas veces el niño es forzado a convivir con su agresor mientras la investigación avanza lentamente.

Frente a este panorama, se vuelve urgente adoptar un enfoque de justicia centrada en la víctima. Esto significa garantizar que cada paso del procedimiento penal esté diseñado para proteger la dignidad y el bienestar del niño, y no solo para cumplir con formalidades jurídicas. La entrevista videograbada, los juicios a puerta cerrada, la protección de identidad y la asesoría legal gratuita son medidas indispensables. Pero también lo es un acompañamiento psicológico especializado, que permita que los menores reconstruyan su vida más allá del expediente judicial.

El sistema penal tiene una deuda histórica con la infancia. Cada expediente archivado representa no solo un fracaso institucional, sino una vida marcada por la impunidad. La niñez mexicana no puede esperar a que los adultos resuelvan sus disputas políticas o presupuestales; necesita respuestas inmediatas y efectivas. Reconocer la magnitud del problema, cerrar los vacíos legales y garantizar un acceso real a la justicia no es solo un mandato jurídico, es un imperativo ético. Porque proteger a los niños de la violencia sexual no es una cuestión de voluntad, sino una obligación del Estado que, hasta ahora, ha sido cumplida a medias.

Mientras tanto, en algún rincón del país, un niño guarda silencio por miedo, una niña calla porque no le creen, y cientos de familias lidian con la impotencia de saber que la justicia llega tarde o nunca. Romper ese ciclo de silencio e impunidad es la tarea pendiente que definirá si el derecho penal en México puede, por fin, estar a la altura de su deber más básico: proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.