Hablar del Ministerio Público en el contexto migratorio obliga a mirar de frente las contradicciones que atraviesan al sistema de justicia penal. El MP, concebido en teoría como un órgano garante de la legalidad y de los derechos fundamentales, se enfrenta a un escenario en el que las personas migrantes son vistas más como objetos de control que como sujetos de derecho. Esta tensión se agudiza en un país de tránsito y destino, donde miles de personas cruzan cada año huyendo de la violencia, la pobreza o la persecución política, y terminan topándose con instituciones que, lejos de brindarles protección, reproducen patrones de criminalización y violencia institucional.

El diseño normativo nacional indica que la migración irregular no es un delito, sino una falta administrativa. Sin embargo, el Ministerio Público aparece en la práctica como un engranaje clave de la represión, en tanto que se encarga de iniciar investigaciones en supuestos casos de tráfico de personas, delitos contra la seguridad nacional o situaciones de alteración del orden público en las que, casi siempre, la figura del migrante se presenta como sospechosa. Este desajuste entre lo que la ley establece y lo que ocurre en la realidad refleja un uso político del derecho penal, donde el MP deja de lado su papel de garante y se convierte en un ejecutor de políticas de control.

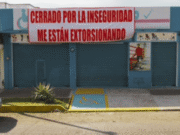

Las denuncias de migrantes agredidos, extorsionados o víctimas de trata suelen estrellarse contra un muro de indiferencia ministerial. En teoría, el MP tiene la obligación de recibir cualquier denuncia y dar inicio a la investigación correspondiente. En la práctica, muchos testimonios documentan que los agentes del Ministerio Público desincentivan la denuncia, alegando que no tienen competencia, que se trata de un asunto “migratorio” y no penal, o simplemente ignorando la vulnerabilidad de la persona denunciante. Esta omisión se traduce en impunidad y refuerza la percepción de que migrar es exponerse a un terreno donde la ley protege a unos y abandona a otros.

El contraste más grave se observa cuando el MP sí actúa con celeridad, pero en contra del propio migrante. Basta que una persona extranjera se vea involucrada en un altercado, un robo menor o incluso un accidente vial, para que sea inmediatamente señalada, detenida y procesada. La presunción de inocencia se desvanece, y el simple hecho de no contar con documentos migratorios suficientes pesa más que cualquier evidencia. En esos casos, el Ministerio Público termina usando su facultad investigadora no para garantizar un proceso justo, sino para reforzar un estigma: el del migrante como delincuente.

La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, instituciones con fuerte presencia en el control migratorio, interactúan constantemente con el Ministerio Público. La captura de migrantes suele justificarse bajo supuestas investigaciones penales que, en muchos casos, nunca llegan a judicializarse. El MP recibe a las personas detenidas, pero en lugar de cuestionar la legalidad del arresto, con frecuencia legitima la actuación de las fuerzas de seguridad, cerrando los ojos ante las detenciones arbitrarias. En este engranaje, el migrante pierde cualquier garantía de defensa efectiva, porque ni siquiera se reconoce que está bajo custodia por razones que no configuran un delito.

Resulta significativo que, en contraste, cuando las personas migrantes son víctimas de secuestros, extorsión o violencia sexual, el Ministerio Público muestra una respuesta lenta, burocrática y en muchos casos negligente. Hay múltiples reportes de carpetas de investigación que quedan archivadas o que se integran con deficiencias evidentes, lo cual facilita la impunidad de los verdaderos criminales: grupos delictivos y, en ocasiones, agentes estatales. Esta asimetría demuestra que la respuesta ministerial depende más del rol que se atribuya al migrante en el relato penal —como sospechoso o como víctima— que de los hechos objetivos.

El problema de fondo es que el Ministerio Público no ha desarrollado una perspectiva diferenciada para atender a la población migrante. En lugar de capacitarse en derechos humanos, en protocolos internacionales o en el uso de intérpretes, muchos agentes ministeriales reproducen prejuicios raciales, económicos y culturales. Así, no resulta extraño que una persona centroamericana que intenta denunciar un abuso sea cuestionada por su acento, por su vestimenta o por su estatus migratorio, elementos irrelevantes desde un punto de vista jurídico pero decisivos en la práctica institucional.

En los últimos años, se han promovido reformas y programas de capacitación que buscan incorporar un enfoque de derechos humanos en la actuación del Ministerio Público. No obstante, la implementación real es escasa y, en gran medida, cosmética. Se realizan talleres, se firman convenios con organismos internacionales y se publican manuales de actuación, pero en el terreno los migrantes siguen enfrentando las mismas prácticas: negligencia cuando son víctimas, persecución cuando son acusados.

La figura del MP es estratégica porque constituye el primer filtro del sistema penal. Si este órgano decide no investigar, el delito queda impune. Si decide acusar sin fundamento, una persona puede pasar meses encarcelada injustamente. En el ámbito migratorio, esta posición adquiere un peso mayor, ya que la condición irregular de las personas genera una vulnerabilidad extrema. El Ministerio Público tiene en sus manos la posibilidad de equilibrar esa desigualdad, pero, en lugar de hacerlo, reproduce un modelo de exclusión institucionalizada.

Repensar el rol del Ministerio Público frente a la migración exige más que capacitaciones superficiales. Implica reconocer que el acceso a la justicia debe ser universal y que no puede depender del pasaporte, del idioma o del color de piel. También requiere establecer mecanismos de supervisión externos, que obliguen al MP a rendir cuentas por las denuncias de migrantes y por su colaboración con detenciones arbitrarias. Y, sobre todo, supone cambiar la lógica con la que se entiende la migración: dejar de verla como un problema de seguridad para asumirla como un fenómeno humano que demanda protección.

El reto no es menor. El Ministerio Público es una institución que arrastra problemas históricos de corrupción, sobrecarga de trabajo y falta de profesionalización. Sin embargo, su papel en el contexto migratorio lo coloca en el centro de una disyuntiva ética y jurídica: ser garante de derechos o ser cómplice de la represión. La elección no debería estar en duda, pero la práctica cotidiana muestra que, hasta ahora, la balanza se inclina hacia la segunda opción.

El Ministerio Público podría ser un puente hacia la protección y la dignidad, pero en la actualidad opera más como un muro invisible que margina, excluye y, en muchos casos, condena sin juicio. El cambio es urgente, porque sin justicia no hay derechos, y sin derechos la migración se convierte en un viaje interminable hacia la vulnerabilidad.