Llevo tiempo con hablar de una temática que está tan presente en nosotros en el día a día, que genera grandes debates y hasta a veces, puede llevar a discusiones acaloradas. Normalmente, todas las personas tenemos la capacidad de distorsionar la realidad en mayor o menor medida y a esto se le llama “sesgos cognitivos”. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que nos ayudan a procesar la información rápidamente, pero a costa de distorsionar la realidad. En psicología se definen como patrones sistemáticos de desviación del pensamiento racional, que nos hacen interpretar o juzgar de forma errónea. En otras palabras, nuestro cerebro simplifica la toma de decisiones mediante heurísticas (reglas prácticas) para ahorrar esfuerzo, pero esas mismas estrategias pueden introducir errores predecibles en nuestra percepción y juicio. Por ejemplo, tendemos a dar más peso a lo que confirma nuestras ideas previas o a creer que un suceso es más frecuente si podemos recordarlo fácilmente, aunque objetivamente no sea así.

Aunque nos guste pensar que somos objetivos, todos estamos sujetos a sesgos cognitivos. Mira tú por donde, no se escapa nadie de este hecho. Un fenómeno llamado sesgo del punto ciego indica que reconocemos antes los prejuicios en otros que en nosotros mismos. De hecho, estudios muestran que la mayoría de la gente se considera más imparcial que el promedio, subestimando sus propios sesgos. Reconocer esta tendencia es un primer paso importante para entender la naturaleza universal de los sesgos y la necesidad de aprender sobre ellos.

Los efectos de los sesgos cognitivos son amplios, ya que influyen en nuestras decisiones diarias (qué compramos, a quién contratamos, cómo votamos), en cómo recordamos el pasado y hasta en cómo percibimos riesgos o evaluamos a otras personas. Por lo que vamos a describir algunos de los sesgos cognitivos más relevantes, con ejemplos cotidianos claros que nos pueda ayudar a ilustrarlos. Luego analizaremos los riesgos sociales de estos sesgos (desde malas decisiones hasta polarización o discriminación) y finalmente propondremos estrategias para mitigarlos (a pesar que puedan resultarnos difíciles).

Principales sesgos cognitivos

• El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar y valorar más aquella información que confirma nuestras creencias previas, ignorando o descartando la evidencia que las contradice. En la práctica, terminamos escuchando solo lo que queremos oír. Por ejemplo, si alguien cree en una teoría conspirativa o en una determinada dieta milagrosa, buscará noticias, testimonios o foros que refuercen esa creencia y evitará fuentes críticas. En la vida diaria, esto se ve cuando leemos solo medios afines a nuestra ideología o cuando un fan de cierto equipo solo recuerda las jugadas donde su equipo fue perjudicado (reforzando su idea de que “el árbitro nos tiene manía”) y olvida los fallos a favor. Este sesgo nos encierra en una burbuja de confirmación donde cada vez estamos más seguros de nuestras opiniones, acertadas o no.

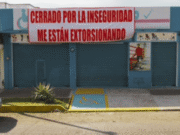

• El sesgo de disponibilidad ocurre cuando juzgamos la frecuencia o probabilidad de un evento según la facilidad con que ejemplos del mismo vienen a nuestra mente. Tendemos a sobreestimar lo que es más vívido, reciente o publicitado, porque es lo primero que recordamos. Por ejemplo, si vemos muchas noticias sobre robos en nuestro barrio, empezaremos a pensar que la delincuencia está disparada y creeremos muy probable ser víctimas, aunque las estadísticas totales sean bajas. Del mismo modo, tras un accidente aéreo muy difundido, muchas personas afirman que “volar es peligrosísimo” y prefieren conducir, pese a que objetivamente los coches causan muchos más fallecimientos que los aviones. Nuestro cerebro toma atajos basados en anécdotas fáciles de recordar, llevando a percepciones distorsionadas del riesgo real (por ejemplo, tener más miedo a volar que a conducir).

• El sesgo de anclaje es la tendencia a depender demasiado de la primera información recibida (“el ancla”) para tomar una decisión, ajustando nuestro juicio solo ligeramente a partir de ese punto inicial. Es decir, el primer dato actúa como referencia y condiciona las estimaciones posteriores. Un ejemplo cotidiano ocurre en las rebajas: si una chaqueta tenía un precio original de 150 € y ahora marca “Oferta: 75 €”, percibimos 75 € como barato porque estamos anclados en los 150 iniciales. Del mismo modo, en una negociación salarial, quien lanza primero una cifra establece el rango de la discusión: si empiezas pidiendo muy alto, la contraparte tenderá a ofrecer una cantidad cercana a ese ancla. Incluso preguntas aparentemente inocentes (por ejemplo, “¿Crees que este objeto vale más o menos de 100?”) influyen en la respuesta numérica que demos después. En resumen, el ancla inicial puede llevarnos a estimaciones sesgadas, alejándonos de valores objetivos.

• El sesgo de representatividad es la tendencia a juzgar la probabilidad de que algo pertenezca a una categoría según qué tanto se asemeja a nuestro prototipo de esa categoría, ignorando datos estadísticos relevantes. En pocas palabras, nos dejamos guiar por estereotipos. Por ejemplo, si conocemos a una persona tímida, amable y que le gusta leer, podemos asumir que es bibliotecaria antes que comercial, porque coincide con el estereotipo de bibliotecario. Sin embargo, estadísticamente hay muchísimos más comerciales que bibliotecarios, por lo que la suposición es errónea. Otro ejemplo sería al lanzar una moneda cinco veces, mucha gente cree que la secuencia cara, cara, cara, cara, cara es menos probable que cara, cruz, cara, cruz, cruz, porque la segunda “parece más aleatoria” o representativa de cómo debería lucir la suerte, cuando en realidad ambas secuencias tienen igual probabilidad. Este sesgo también alimenta prejuicios sociales por representatividad atribuimos propiedades a las personas según su apariencia o grupo (por ejemplo, “lleva bata, seguro es médico” o “es adolescente, seguro es irresponsable”), lo cual puede llevarnos a generalizaciones injustas o errores de juicio.

• El efecto de encuadre refiere a que nuestras decisiones cambian según cómo se presenta (enmarca) la misma información, enfatizando aspectos positivos o negativos. El contenido es el mismo, pero el “envoltorio” influye. Por ejemplo, no es igual decir que una cirugía tiene 90% de supervivencia a decir que tiene 10% de mortalidad; aunque objetivamente describen lo mismo, la primera formulación suena más tranquilizadora y suele lograr mayor aceptación del tratamiento que la segunda. Igualmente, mucha gente prefiere comprar un alimento “99% libre de grasa” que uno “con 1% de grasa”, aunque son equivalentes. Este sesgo demuestra cómo la forma de presentar una opción afecta nuestras elecciones: podemos tomar decisiones diferentes según se destaquen las ganancias o las pérdidas, lo bueno o lo malo. Por eso, en política y publicidad se cuida tanto el lenguaje, debido a que no es lo mismo llamar a algo “reforma de ley” que “recorte de derechos”, por ejemplo. Ser conscientes de este efecto puede ayudarnos a analizar el fondo más allá de la forma.

• El sesgo del punto ciego es la tendencia a detectar fácilmente los sesgos en los demás, pero no reconocer los propios. Es decir, es más fácil ver lo “malo” de los demás, que lo nuestro. Quienes caen en este sesgo se consideran más objetivos y racionales que la gente promedio, creyendo que sus percepciones están libres de prejuicios. Por ejemplo, es común pensar “yo no me dejo influir por la publicidad, pero la mayoría de la gente sí” o “yo soy muy imparcial, los demás están sesgados por sus ideologías”. Sin embargo, investigaciones de la Universidad de Princeton y Stanford han mostrado que la mayoría de las personas se cree más inmune a los sesgos de lo que realmente es. En concreto, un estudio encontró que el 86% se autodefine como más objetiva que los demás, negando ser influido por prejuicios. Esta ilusión puede ser peligrosa porque, al confiarnos, bajamos la guardia ante nuestros propios sesgos. El primer paso para pensar con más claridad es admitir que nosotros también podemos estar equivocados y que nuestros juicios no son tan neutrales como asumimos.

• El efecto halo es un sesgo por el cual la impresión general sobre una persona (o cosa) se ve indebidamente influida por una sola característica destacada, generalmente positiva. Es decir, si alguien nos causa una buena primera impresión en un aspecto, tendemos a atribuirle cualidades positivas en otros aspectos, incluso sin evidencia. Por ejemplo, si conocemos a un compañero de trabajo que es muy simpático y carismático, podríamos asumir que también es competente y confiable en su labor, aunque no tengamos datos objetivos de su desempeño. Del mismo modo, en selección de personal, un entrevistador puede ser sesgado por el efecto halo: un candidato muy elocuente o con estudios en una universidad prestigiosa puede generar una imagen global tan favorable que el reclutador pase por alto debilidades en habilidades técnicas. El efecto halo nubla nuestro pensamiento crítico, ya que una cualidad sobresaliente (belleza, fama, simpatía, títulos, etc.) colorea todo lo demás. Es importante ser conscientes de esto para evaluar a las personas o cosas por cada atributo relevante y no dejarnos cegar por una sola buena impresión.

• El sesgo de autoridad es la tendencia a otorgar mayor credibilidad u obediencia a las figuras percibidas como autoridades, simplemente por su status. En otras palabras, nos inclinamos a seguir o creer a líderes, expertos o personas de alto rango sin cuestionar demasiado, solo porque ocupan esa posición. Un ejemplo clásico es el experimento de Milgram (1961), en el que participantes comunes aplicaron supuestas descargas eléctricas potencialmente mortales a otra persona porque un científico (figura de autoridad) se lo ordenaba, mostrando que el 65% obedeció instrucciones contrarias a su sentido moral. En la vida cotidiana, este sesgo aparece cuando damos por válidas las indicaciones de un médico, jefe o “experto en televisión” aunque su recomendación sea discutible, o cuando justificamos acciones incorrectas con “solo cumplía órdenes”. El sesgo de autoridad tiene raíces evolutivas y sociales, y no siempre es negativo (confiar en un buen mentor puede ser útil). Pero llevado al extremo, puede llevar a obediencia ciega o a no cuestionar decisiones erróneas de líderes. Por eso es importante combinar el respeto a la autoridad con pensamiento crítico: preguntar si lo que dice el “jefe” tiene sentido o si requeriría más evidencia antes de aceptarlo.

• El efecto Dunning-Kruger describe la tendencia de las personas con baja habilidad o conocimientos en un área a sobreestimar sus propias capacidades, mientras que a menudo los expertos tienden a subestimarse. Básicamente, cuanto menos sabe alguien de un tema, menos consciente es de su ignorancia y más confiado está. Por ejemplo, todos hemos conocido al “cuñado sabelotodo” o como se conoce mejormente en España, como “cuñado de bar” que, tras leer un par de artículos en internet, se siente más experto que los verdaderos profesionales y pontifica soluciones fáciles a problemas complejos. Este efecto, estudiado por David Dunning y Justin Kruger en 1999, sugiere que la incompetencia a menudo viene acompañada de una confianza desmedida, ya que para reconocer nuestras propias carencias primero necesitamos un mínimo de conocimiento que justamente no tenemos. El peligro del Dunning-Kruger es que personas poco capacitadas tomen decisiones osadas (o difundan desinformación) creyendo equivocadamente que lo tienen todo claro.

• El sesgo retrospectivo (también llamado efecto “Ya lo sabía) es la tendencia a percibir, después de que ocurre un evento, que era más predecible de lo que realmente fue. En otras palabras, tras conocer el desenlace de algo, nos parece “obvio” y creemos que siempre lo supimos, aunque en su momento no estaba tan claro. Un ejemplo común sería tras un partido de fútbol, muchos dicen “era obvio que ese equipo ganaría, se veía venir”. Sin embargo, antes del partido no era tan evidente y las apuestas quizá estaban divididas. Del mismo modo, después de unas elecciones, algunos afirman “yo sabía que ese candidato iba a ganar” y recuerdan haberlo predicho (aunque en realidad tenían dudas o ni lo mencionaron). En exámenes o decisiones empresariales, al ver el resultado incorrecto pensamos “en el fondo, yo lo sabía, debí haber elegido la otra opción”.

• El sesgo de autoservicio (o sesgo egoísta) es la tendencia a atribuirnos el mérito de los éxitos pero achacar los fracasos a factores externos. Es un mecanismo de autoprotección de la autoestima en el que queremos vernos bajo una luz favorable. Por ejemplo, un estudiante que saca buena nota dirá que es gracias a su inteligencia y esfuerzo, pero si suspende culpará al profesor (“el examen estaba mal hecho” o el famoso “me tuvo manía”). En el ámbito laboral, cuando un proyecto sale bien un líder puede atribuirlo a su buena gestión, pero si sale mal señalará la falta de recursos o errores de su equipo. Del mismo modo, en el deporte: si nuestro equipo gana, pensamos que fue por su talento y entrenamiento; si pierde, hablamos de la mala suerte o de un arbitraje injusto. Este sesgo nos impide a veces aprender de los errores (siempre encontramos excusas externas) y, por otro lado, nos hace sobredimensionar nuestro rol en los logros. Si bien es natural hasta cierto punto (nadie disfruta culpándose), conviene reconocerlo para aceptar responsabilidad cuando toca y mantener un equilibrio. Además, de no culpar siempre a otros, ni fustigarse injustamente, sino hacer atribuciones más realistas.

• El sesgo de negatividad es la propensión a dar más peso e importancia a las experiencias o información negativas que a las positivas. Nuestro cerebro reacciona más intensamente a lo malo que a lo bueno. Un ejemplo cotidiano sería cuando recibes diez comentarios sobre tu trabajo, nueve son elogios y uno es una crítica; es muy probable que el comentario negativo te afecte más y se te quede rondando, eclipsando a los elogios. En las noticias, este sesgo se refleja en que las historias alarmantes o trágicas captan más atención y las recordamos más, provocando que la gente muchas veces perciba el mundo como más peligroso o violento de lo que indican los datos (porque “siempre salen desgracias en la tele”) . De hecho, los medios y redes suelen explotar esta tendencia, ya que las noticias negativas generan más clics e interacción, reforzando la impresión de que “todo está mal”. El sesgo de negatividad también nos puede hacer enfocar en el defecto de una situación que por lo demás es buena (por ejemplo, arruinar mentalmente una fiesta estupenda porque algo menor salió mal). Si bien estar alerta a peligros tenía ventajas evolutivas, en la vida moderna este sesgo puede conducir a pesimismo excesivo, estrés o una visión desequilibrada de la realidad. Reconocerlo nos ayudará a valorar también lo positivo con justicia y no solo lo negativo.

• El sesgo optimista (u optimismo ilusorio) es la tendencia a creer que a uno mismo le es menos probable que le ocurran cosas negativas (y más probable lo positivo) en comparación con los demás. En esencia, muchas personas piensan “a mí no me pasará” incluso frente a riesgos evidentes. Por ejemplo, casi todo el mundo sabe teóricamente que beber alcohol y conducir aumenta enormemente la probabilidad de accidente grave. Sin embargo, alguien bajo el efecto del sesgo de optimismo se convencerá de que esa persona tiene la situación bajo control y que “nada malo ocurrirá esta vez”. Del mismo modo, un fumador puede pensar que la mayoría de fumadores desarrollan problemas de salud, pero que él seguramente se librará, o un joven puede no ahorrar dinero asumiendo (irracionalmente) que nunca enfrentará gastos imprevistos. Este optimismo ilusorio fue estudiado por Neil Weinstein en 1980, mostrando que tendemos a sobrestimar nuestras perspectivas de acontecimientos positivos y subestimar las de los negativos.

• El sesgo del statu quo es la tendencia a preferir que las cosas permanezcan como están, evitando cambios, incluso cuando las alternativas podrían ser mejores. Básicamente, “más vale malo conocido que bueno por conocer” convertido en sesgo cognitivo. Un ejemplo típico se ve en las decisiones por defecto: muchas personas mantienen la tarifa básica de su banco, operadora o la configuración inicial de un dispositivo solo porque así venía, sin realmente comparar opciones; cualquier esfuerzo de cambio produce incomodidad o duda. En estudios, se ha observado que si a la gente se le asigna automáticamente una opción (por ejemplo, un plan de seguro), predominan los que se quedan con esa opción antes que aquellos que optan por cambiarse a otra, incluso si la otra podría convenirles más. ¿Por qué ocurre esto? Varias razones subyacen como la aversión a la pérdida (miedo a que el cambio pueda empeorar las cosas), la costumbre o familiaridad con la situación actual, e incluso la pereza mental de evaluar alternativas. El sesgo del statu quo puede llevar a mantener decisiones subóptimas por inercia. Por ejemplo, seguir en un empleo insatisfactorio o posponer reformas necesarias, únicamente porque implica salir de la zona conocida. Reconocer esta inclinación nos puede motivar a analizar los cambios con objetividad, sopesando pros y contras reales en lugar de quedarnos inmovilizados por preferencia irracional hacia la situación actual.

Riesgos y repercusiones en la sociedad

Los sesgos cognitivos, al distorsionar nuestro pensamiento, pueden tener repercusiones importantes a nivel individual y colectivo ¿Cuáles podemos destacar? Al dejarnos llevar por sesgos en vez de por datos objetivos, podemos equivocarnos en decisiones cruciales. Por ejemplo, en medicina un doctor podría anclarse en un diagnóstico inicial y pasar por alto síntomas nuevos (sesgo de anclaje), o un inversor caer víctima de un exceso de optimismo (“esta inversión seguro que repunta”) y perder dinero. Incluso a nivel cotidiano, estos atajos mentales nos hacen mala jugadas: evaluamos fatal los riesgos (muchas personas temen volar más que conducir, o creen que hay más muertes por delitos violentos que por enfermedades cardiovasculares porque sobreestiman lo llamativo sobre lo común), persistimos en proyectos fallidos (falacia del costo hundido, muy ligada al statu quo), o hacemos compras impulsivas guiados por cómo nos “enmarcan” la oferta. El resultado es que nuestros juicios y elecciones se alejan de lo que sería más razonable o beneficioso, a veces con consecuencias serias (por ejemplo, políticas públicas mal orientadas porque las autoridades también sufren sesgos).

Asimismo, en la era de las redes sociales, los sesgos como el de confirmación y disponibilidad están a la orden del día (sin olvidar el sesgo de Dunning-Krueger). Tendemos a seguir y escuchar a quienes piensan como nosotros, reforzando nuestras creencias en cámaras de eco que nos dan solo una visión parcial de la realidad. Los algoritmos, además, nos muestran contenido acorde a nuestras preferencias previas, intensificando la sensación de que tenemos razón y aislándonos de perspectivas diferentes. Esto contribuye a una sociedad más polarizada, donde cada grupo vive en su burbuja informativa, convencido de su versión de los hechos y considerando al otro bando equivocado o incluso malintencionado. En este caldo de cultivo, la difusión de información errónea (fake news) resulta mucho más fácil, ya que cuando algo encaja con lo que creemos, lo aceptamos y compartimos sin tanto cuestionamiento. Por ejemplo, alguien con un sesgo de confirmación político reenvía una noticia falsa que deja mal al adversario porque confirma sus prejuicios, y gracias al sesgo de disponibilidad esa noticia impactante queda en la mente de mucha gente más que mil desmentidos pequeños. Así, los sesgos cognitivos no solo afectan a individuos, sino que pueden alterar la opinión pública y el debate social, dificultando encontrar puntos en común o basarse en hechos verificables.

Asimismo, algunos sesgos alimentan directamente prejuicios sociales. El de representatividad nos hace encasillar personas rápidamente según estereotipos. Por ejemplo, asumir que una mujer joven será menos “dura” en la negociación, o que un hombre mayor no entiende de tecnología, sin evaluar a la persona real. El efecto halo puede provocar favoritismos injustos (un profesor pone mejor nota a un alumno simpático, descuidando criterios objetivos). El sesgo de autoridad puede hacer que la gente siga consignas discriminatorias si vienen “de arriba” sin cuestionarlas. Y el sesgo del punto ciego dificulta que veamos nuestro propio racismo o sexismo inconsciente. En conjunto, estos sesgos perpetúan la discriminación y la inequidad: por ejemplo, en procesos de contratación o ascenso, si quien decide se deja llevar por sus sesgos, ciertos grupos quedan sistemáticamente infravalorados o excluidos. También en la justicia puede haber sesgos (como el de retrospectiva, que lleva a juzgar con dureza decisiones de otros al saber el mal resultado: “debieron haberlo previsto”). A nivel social, la falta de conciencia sobre estos sesgos fortalece divisiones (clasismo, racismo, edadismo, etc.) y hace más difícil corregirlas, ya que cada uno cree estar siendo objetivo.

¿Cómo reducir los sesgos cognitivos?

Aquí viene “el quid de la cuestión”, siendo el darle una respuesta ante este tipo de hechos o distorsiones. Eliminar completamente los sesgos cognitivos es imposible (son parte intrínseca de nuestro cerebro), pero sí podemos reducir su influencia y aprender a gestionarlos mejor ¿Cómo? Pues informarnos sobre qué son los sesgos y cómo funcionan, ya mejorará nuestra capacidad para reconocerlos. Por eso es valioso enseñar educación crítica desde edad temprana (lógica, método científico, probabilidades básicas, sesgos cognitivos frecuentes, etc). Si entendemos, por ejemplo, qué es el sesgo de confirmación estaremos más alerta para no leer solo aquello que nos da la razón. Asimismo, desarrollar la metacognición (pensar sobre nuestro propio pensamiento) nos permite preguntarnos: “¿Estoy evaluando esto objetivamente o estoy sesgado por algo?”. La ausencia de formación en pensamiento crítico facilita que caigamos en todo tipo de sesgos, así que una solución evidente es fomentarla.

Para luchar contra nuestra inclinación a la cámara de eco, debemos salir activamente de nuestra zona de confort informativa. Por ejemplo, lee noticias de distintas fuentes, sigue en redes a algunas personas que piensen diferente, conversa con gente de otras ideologías con mente abierta. También en entornos profesionales, fomentar equipos diversos y debates donde alguien haga de “abogado del diablo” ayuda a sacar a la luz suposiciones erróneas. La idea es romper el sesgo de confirmación buscando no solo la evidencia a favor de lo que creemos sino también la contraria. Un buen ejercicio es, ante cualquier opinión firme que tengamos, preguntarnos: “¿y si estuviera equivocado?, ¿qué indicios apuntarían en otro sentido?” e ir a buscarlos. Cuesta, pero amplia nuestro panorama y puede matizar posturas extremas. Del mismo modo, ser conscientes de cómo los algoritmos nos filtran información invita a diversificar activamente nuestras fuentes.

Dado que nuestros heurísticos nos pueden jugar malas pasadas, apoyarse en herramientas formales de pensamiento sirve como antídoto. Por ejemplo, usar checklists o listas de criterios antes de tomar una decisión importante (para asegurarnos de que consideramos todos los factores, no solo los que nos saltan a la mente fácilmente). O practicar análisis de pros y contras por escrito, para obligarnos a sopesar aspectos positivos y negativos (contrarrestando el encuadre unilateral y el sesgo de negatividad/optimismo según el caso). Otra estrategia efectiva es recopilar datos objetivos, antes de decidir por “corazonada”, buscar estadísticas o evidencias empíricas relevantes. Si pensamos “esta estrategia de trabajo siempre funciona”, revisar resultados pasados; si tenemos la impresión de que “tal riesgo es muy alto”, consultar porcentajes reales. Además, invitar a terceros a opinar sobre nuestro razonamiento puede revelar sesgos que no vimos. En reuniones, asignar un rol de crítico que desafíe las propuestas evita el pensamiento grupal y destapa puntos ciegos. Todas estas técnicas fuerzan a nuestro cerebro a salir de la respuesta rápida y a examinar la situación más objetivamente.

Por último, es útil analizar nuestras decisiones pasadas para identificar sesgos en acción. Si algo salió mal, en vez de justificarlo, preguntarnos sinceramente “¿me dejé llevar por algún prejuicio o suposición errónea?”. En entornos profesionales, algunas organizaciones hacen post-mortems de proyectos fallidos precisamente para detectar sesgos (como exceso de confianza u optimismo planificador) y evitar repetirlos. A nivel personal, prestar atención a las veces que nos sorprendemos diciendo “¡qué tonto, debí haberlo pensado mejor!” y reflexionar qué sesgo podría haber influido, es una manera de aprender de la experiencia. También aceptar retroalimentación de otros, si alguien nos señala “creo que estás siendo parcial por X razón”, en lugar de ponernos a la defensiva conviene considerarlo seriamente (nuestro orgullo puede caer en el punto ciego). Con el tiempo, uno puede volverse más hábil reconociendo sus patrones y aplicar contramedidas casi automáticamente (por ejemplo: “De acuerdo, estoy muy confiado en esta decisión… ¿podría ser el efecto Dunning-Kruger? Revisaré con un colega experto a ver qué opina”). La meta no es ser perfectamente racional (nadie lo es), sino al menos saber cuándo desconfiar de nuestro propio juicio y tener herramientas para contrastarlo.

En definitiva, los sesgos cognitivos colorean nuestra visión del mundo sin que nos demos cuenta, pero no estamos indefensos ante ellos. Con conocimiento, pensamiento crítico, apertura mental y métodos analíticos, podemos al menos minimizar su impacto negativo. Se trata de pensar dos veces antes de aceptar lo primero que nos viene a la mente, y cultivar la flexibilidad para cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiera. Así, seguiremos siendo humanos (con nuestras intuiciones y emociones), pero mejor equipados para tomar decisiones más equilibradas, justas y acertadas en nuestra vida y sociedad. Además, nos evitaremos muchas discusiones incómodas en las cenas de navidad.

Cristian Rodríguez Jiménez. Criminólogo especializado en Terrorismo y Radicalización Violenta. Analista en Seguridad Física en un holding en Latinoamérica.