Durante el mes de marzo las redes sociales volcaron su atención a la conversación que se generó en torno a la serie “Adolescencia” y que aborda las afectaciones del discurso machista en la niñez, sobre todo, en la reproducción de la misoginia. Esto, retomando el movimiento “Incel”, es decir, una red de hombres que se autodenominan “Célibes involuntarios” (involuntary celibate) y que en suma, culpa a las mujeres de su imposibilidad para entablar relaciones sociales, afectivas o sexuales.

Personas que se identifican con este movimiento utilizan las redes sociales para generar discursos de odio, principalmente contra las mujeres, sin embargo, esto ha trascendido ya en varios lugares del mundo a asesinatos violentos, lo que sin duda, hace necesario reflexionar sobre los riesgos que tienen este tipo de discursos y los límites de la libertad de expresión.

En México, al menos dos personajes son fundamentales en la reproducción del discurso misógino, el primero es el influencer Adrián Marcelo y el segundo, más cercano a los comportamientos “Incel”, y todavía más agresivo, es el influencer “El Temach”. Aunque en México se prohíbe la censura previa, estos personajes tampoco han sido acreedores a sanciones ulteriores a pesar de las exigencias hechas a las autoridades y del riesgo que representan para la sociedad. El avance de este tipo de discursos, se ve inserto en un contexto de ascenso de la extrema derecha, los neoconservadurismos y el fascismo, que comparten núcleos fundamentales y se asocian para tener éxito.

El discurso no puede verse como algo abstracto sin posibilidad de impacto fáctico. Esto se ha comprobado muchas veces, pero fue patente con el transfeminicidio brutal de Sara Millerey en Colombia a inicios de abril; quedó demostrado una vez más, que la tolerancia al discurso de odio, se transforma en tolerancia a los crímenes contra las poblaciones que son vulnerabilizadas con las palabras.

Los discursos “incel”, y demás discursos de odio se ven envalentonados con el fortalecimiento de los regímenes autoritarios de extrema derecha como el de Trump, quien además, desde su visión colonial, obliga a los demás países a ceder a sus presiones anti derechos. Esto se vio patente cuando el pasado 16 de abril la Corte Suprema del Reino Unido retrocedió derechos adquiridos, al establecer que la categoría de mujer solo podía establecerse según las ideas equivocadas del determinismo biológico y en función de una visión monista y reducida del sexo.

A pesar de que los derechos son progresivos, este fallo respondió no solo a las presiones de Estados Unidos, sino también a las presiones de grupos de mujeres que desde el feminismo colonial, impulsan agendas antiderechos. Más adelante se verá como grupos de mujeres blancas, con dinero y europeas, imponen un catálogo moral que con el discurso feminista usado a modo, restringen el ejercicio de muchos derechos, entre ellos, los de expresión.

Por ello, con el avance de los discursos neoconservadores en el mundo, es necesario cuestionar y precisar cuáles son los límites a la libertad de expresión, pues normalmente se le busca afectar desde varios flancos a veces disímiles en apariencia. El momento actual, vive la peor etapa para este derecho, pues hay una intersección entre quienes buscan restringirlo desde la concepción de una moral obsoleta, y quienes buscan abusarlo para atacar a grupos en situación de vulnerabilidad. Además, la gravedad radica en que estas represiones son veladas, y se esconden en eufemismos que aparantemente protegen otros derechos, por ello, pareciera que no existen, sino que son restricciones necesarias a bienes mayores, que en realidad suelen ser intereses o privilegios de grupo.

Antes de continuar, debe quedar claro que los discursos conservadores o moralistas, nunca han desaparecido, si acaso, los intentos por la corrección política hicieron mayor escrutinio sobre ellos, lo que no implica que los grupos de poder dejaran de ejercer su influencia sobre la sociedad, sobre todo, sobre los grupos vulnerabilizados. Además, con la tecnocratización de los discursos, tales grupos comenzaron a utilizar eufemismos como “respeto”, “libertad” y “ciencia”, para seguir diciendo lo mismo de siempre, pero de forma diferente.

Para empezar, debe recordarse que todos los derechos tienen un límite, aunque ello es apenas obvio (como crítica Gargarella), por lo que se vuelve necesario determinar cuáles son esos límites y las restricciones que existen al respecto. Sin embargo, como el mismo autor afirma en “Carta abierta sobre la intolerancia”, las autoridades de un Estado poco hacen por justificar de forma lógica, o siquiera coherente, en que consisten esas limitaciones. Como es mi costumbre, analizaré la cuestión desde una visión no solo jurídica, sino social, cuestionando las razones que intervienen como variables en la eficacia, necesidad y razonabilidad de las normas.

En este sentido, conviene considerar que la redacción del artículo 6 en México data de 1917, y las modificaciones que se han hecho con los años se han vuelto cada vez más indeterminadas, pues utiliza conceptos como “moral” u “orden público”, además de otras cuestiones igualmente conflictivas como “vida privada” o “derechos de terceros.” Al menos los conceptos de moral y orden público ni siquiera deberían estar vigentes, no solo por su indeterminación, sino por el riesgo que representan para el ejercicio del derecho, al estar fundados en visiones monistas del mundo y normalmente gestionadas por grupos de poder y opresión.

El texto de la Convención Americana de los Derechos Humanos no es diferente, pues data de 1969 y también incluye nociones problemáticas como “moral”, “reputación”, y “orden público”. Además, incluye uno aún más riesgoso como “seguridad nacional”, que en la historia se ha usado a la conveniencia de quienes ostentan el poder.

En este sentido, han sido los tribunales quienes han dotado de significado a esos conceptos jurídicos indeterminados. En México, la visión ha sido más o menos progresista, lo cual no puede garantizarse para el futuro por algunas razones: 1) En relación con los tribunales internacionales, por la crisis actual de aplicación de sus determinaciones; 2) En relación con los tribunales nacionales, por el desarrollo de gobiernos autoritarios con tintes neoconservadores ; 3) En México, por la cooptación del Poder Judicial por parte del partido en el poder y el desarrollo del populismo judicial que responde al conservadurismo propio de una sociedad como la mexicana.

En este contexto, es fundamental entender las razones sociales más que las jurídicas del derecho a la libertad de expresión, con la finalidad de que pueda ser exigido en sus términos más amplios frente a la erosión del Estado de Derecho en el mundo.

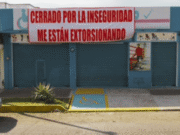

En otro sentido, el ejercicio de la libertad de expresión, adquiere nuevos retos en el contexto actual. Las violaciones a este derecho, históricamente han sido estatales, y unque en el sexenio 2018-2024, y aún en este, la persecución contra cualquier disidencia a los poderes fue hecha desde el Palacio Nacional, no puede ignorarse que hay un proceso paralelo de persecución no estatal; si bien en ciertas materias las violaciones se hacen con recursos públicos, pero por entes privados, en otras, se hace patrocinado por otros grupos de poder no gubernamentales. Si bien México es el tercer país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo (solo después de Pakistán y Palestina) y es el Estado quien principalmente crea y promueve este ambiente de hostilidad, no es materia de este artículo analizarlo.

Por ello, se realizarán tres precisiones breves: 1) Las restricciones a la libertad de expresión derivadas del conservadurismo social mexicano 2) El abuso en la libertad de expresión para realizar discursos de odio 3) Las formas de represión por entes públicos y privados de poder.

La libertad de expresión implica la transmisión de las ideas por cualquier medio, el origen de esas ellas debe entenderse desde el contexto de las personas que las emiten. Es lógico que nuevas generaciones, por tanto, cuestionen las formas de pensar de generaciones previas. Actualmente eso se vive en una mayor liberalización de las concepciones sexuales, de género, del entendimiento y expresión del cuerpo, entre otras. Personas como las disidencias sexo genéricas suelen, además, resignificar palabras y adaptarlas a su comunicación cotidiana; Además, existen otro tipo de contextos socio culturales no hegemónicos que desarrollan sus propios códigos de comunicación, tanto verbales como no verbales y que escandalizan a quienes monopolizan el discurso para ejercer poder.

El intento de restringir los corridos en México, que son la expresión cultural de las vivencias de grupos determinados; el reprimir a quienes participan de las marchas del orgullo LGBTTIQ+; incluso reprimir la iconoclasia de las protestas, entre otras, son ejemplos de esas concepciones morales que dominan sobre los grupos oprimidos.

En todos estos casos, “las faltas al respeto”, “a la moral”, “las tradiciones” o “las costumbres”, son el eufemismo preferido de los grupos de poder para promover las restricciones a los derechos de expresión. Puede entonces intentarse restringir la expresión verbal, de las ideas y del cuerpo, desde diversos frentes que tienen como único origen la intención de que permanezca una ideología única sobre la sociedad.

Sobre este apartado, conviene recordar que la SCJN ha determinado que ciertas expresiones que alguien pudiera considerar inusuales o hasta insultantes, están protegidas por la Constitución en tanto no se constituya como discurso de odio, inciten a la violencia o nieguen derechos.

Al inicio se plantearon algunos ejemplos del uso de la expresión para incitar al odio, a la violencia o a la negación de derechos. Por ejemplo, el feminismo colonial lleva décadas intentando desaparecer a las mujeres trans; los grupos misóginos llevan décadas intentando restablecer los roles de género como una regla; los grupos fascistas llevan unos años intentando segregar migrantes y enalteciendo el supremacismo blanco, etc.

En este sentido, si ciertas expresiones incluso insultantes están amparadas por la Constitución, otras no, siendo el contexto lo que permite diferenciarlas, al identificar si se hacen por grupos de poder, sobre grupos oprimidos, o si pretenden restringir derechos. Por ejemplo, es imposible decir que una mujer como J.K. Rowling, blanca, rica y europea, ejerce su libertad de expresión cuando niega la identidad de las mujeres trans o patrocina litigios estratégicos que pretenden borrarlas jurídicamente.

Es decir, a diferencia de las metodologías coloniales, debe considerarse que quien se expresa, en la forma en que lo haga, es atravesada por indicadores de género, raza, clase, condición social etc., que darán o restarán validez a un discurso cuando colisione con el ejercicio de los derechos de otras personas.

No es lo mismo criticar al poder desde la opresión, que criticar a los oprimidos desde el poder. No es lógico medirlo de la misma manera y Gargarella lo desarrolla de forma magistral en la obra precitada. Sobre todo, porque recuerda que la crítica al poder se centra en lo más cercano del nervio democrático, por lo que debe protegerse con especial privilegio sobre otras formas de expresión.

En vigilar y castigar, Foucault describía como el poder se dispersaba a diferentes actores, sin que necesariamente el Estado lo ejerciera solo. Más allá de eso, quienes se han alienado al disfrute de la opresión, se vuelven el brazo acusador de la disidencia a la moralidad hegemónica.

Actualmente, el Estado no necesita tomar un papel activo en la censura, sino que se ha vuelto (otra vez) un medio del poder, para la represión de quien rompe con lo establecido. Lo mismo es Rowlling financiando juicios para restringir derechos, que Abogados Cristianos México, persiguiendo a un pintor que critica a una de las instituciones más poderosas del mundo.

El Estado al ser omiso, se vuelve en cómplice de la persecución. Las redes sociales se han vuelto un nuevo panóptico que sirve para el escrutinio del pensamiento y la expresión, pero no para bien. Lejos de “cancelar” a misóginos, sionistas, transfóbicos o fascistas, se ha vuelto el lugar para la persecución de los grupos que se articulan a resistir las opresiones.

Ya relaté en artículos pasados, como instituciones públicas y privadas se jactan del escrutinio que hacen sobre las opiniones de sus integrantes, para justificar una persecución interna, el despido o sanciones. No está de más decir que las responsabilidades ulteriores, que en todo caso pretendan imponerse tras el ejercicio de la libertad de expresión, están reservadas a los mecanismos ordinarios que las leyes le otorgan a las instituciones competentes del Estado, no a los individuos. Por ello, las redes sociales se han vuelto el escenario principal del renacimiento del fascismo, con el que parte de la sociedad mexicana, de raíz conservadora, siente una identificación que reivindica sus propios prejuicios.

Carlos Alberto Vergara Hernández. Licenciatura y maestría, Facultad de Derecho, UNAM. Profesor en la misma Facultad de las materias Control de Convencionalidad y Jurisprudencia y Filosofía del Derecho. Activista, conferencista y capacitador político en derechos humanos y derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

Contacto: cvergarah@derecho.unam.mx